Geschichte

- 1664 Erste urkundliche Erwähnung des Hofes als „Schnuller“ („Schnuia“)

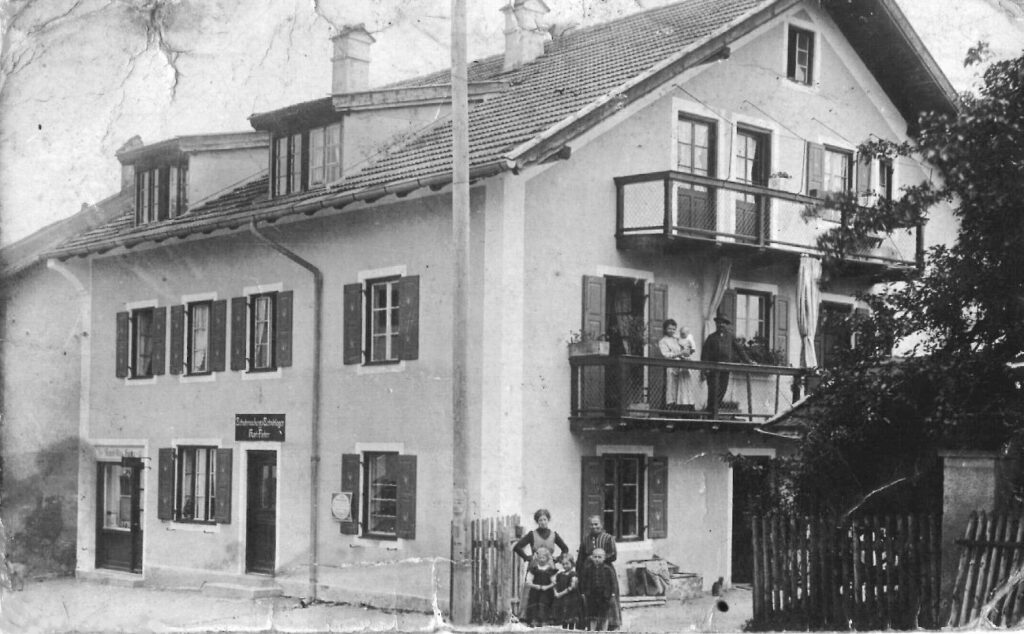

- 1899 Erwerb durch Katharina und Karl Fürter

(Das Gebäude an der Hauptstraße 12 war nicht das erste Haus der Familie Fürter mit einem etwas kuriosen Namen: Vor dem unerklärlichen „Schnuller“ besaßen sie ein Haus namens „Häuslmo“) - 1906 Übergabe an Sohn Karl Fürter und seine Frau Ursula (geb. Pauli aus Tutzing)

Sohn Karl war nicht nur Schuster (für neue Schuhe, nicht Flickschuster)…

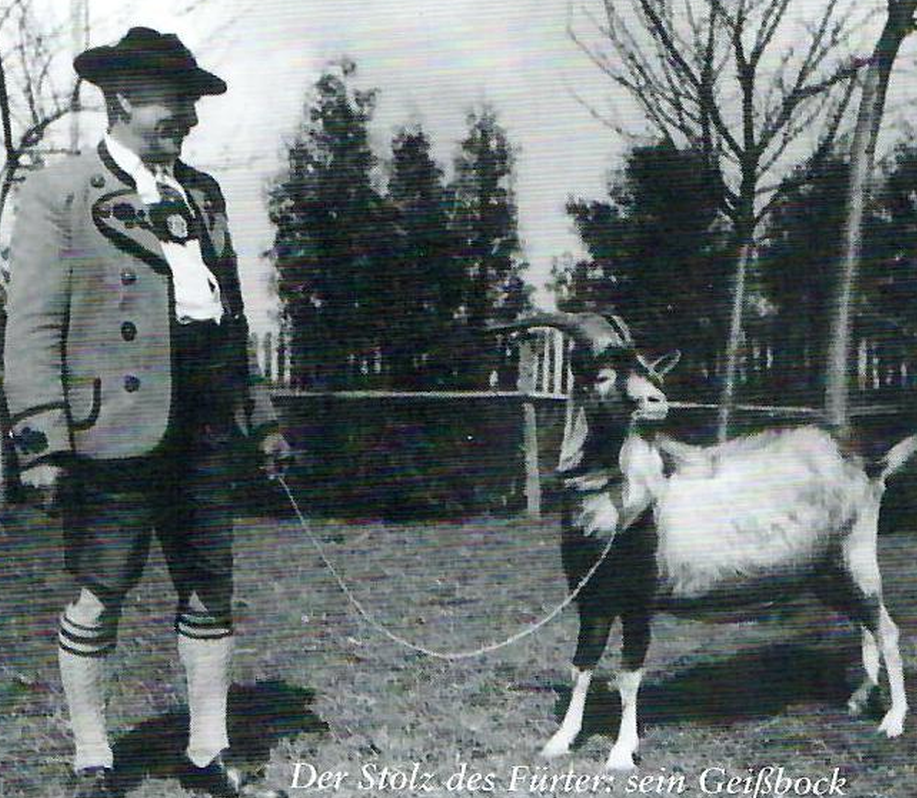

… sondern auch Tierarzthelfer, Fleischbeschauer, Bauer, Musikant, Trachtenvereinsvorstand, Gauvorstand – ein echtes Pöckinger Original. - 1906 – 1930er-Jahre Betrieb mit Ladengeschäften

Linkes Ladengeschäft: Friseur Rund, von 1953 bis 1973 dann Josef Schimmer

Fenster daneben: Schuhmacherwerkstatt von Karl Fürter, später Johann Fradl - 1936 Teilweiser Hausbrand und anschließende Renovierung

- ab 1973 Verschiedene Läden im Erdgeschoss

(Textilstube, Kreissparkasse, Mode, Kinder-Secondhand, Buchladen, Kunst, Schmuck, Kleidung, Naturholzmöbel, Mittelalter, Masseur, Handarbeit und vieles mehr)

Das Haus „Schnuller“ („Schnuia“)

Woher der seltsame Hausname „Schnuller“ kommt, ist nicht erklärbar. 1664 wird der Hof zum ersten Mal erwähnt. In der Steuerbeschreibung von 1671 heißt es:

„Der Besitzer ernährt sich vom Zimmererhandwerk, 2 Kühe, 1 Kalb, 5 Schaf, und 1 junges Schwein“

und 1812 liest man:

„5 Tagwerk Grund besitze der Schnuller“

1899 wird das Anwesen von Karl Fürter, Schuhmachermeister und seiner Frau Katharina erworben. Lt. Chronik hatten die beiden erst 1896 das Haus „Häuslmo“ in Pöcking gekauft, das sie 1900 dann wieder verkauften. Sie bauten das Haus „Schnuller“ bis 1904 zu dem Haus in jetziger Größe um und aus. Der alte Stall und die kleine Landwirtschaft blieben erhalten. Gedacht war das Haus wohl als Miets- und Geschäftshaus, vermutlich auch für Sommergäste, die damals vermehrt auf’s Land kamen.

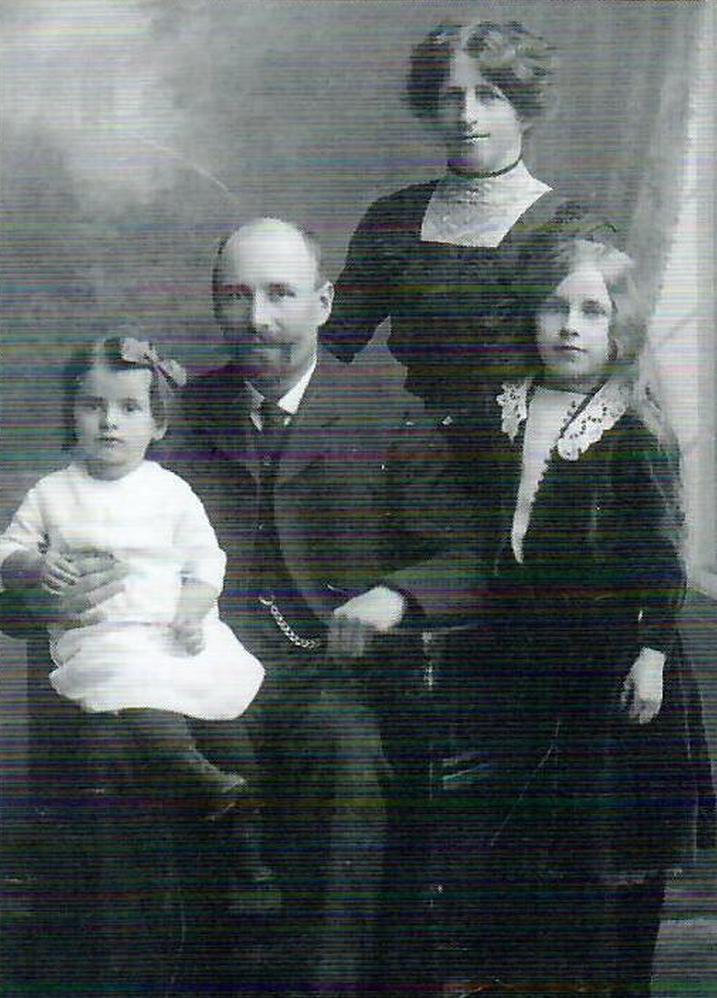

Karl Fürter, Sohn von Katharina und Karl, und seine Frau Ursula (geb. Pauli aus Tutzing), übernahmen das Haus im Jahre 1906 – und mit ihm viele Schulden. Leider brannte das „Schnuller“ 1936 und wurde daraufhin teilweise neu renoviert, deshalb gibt es leider keine weiteren Unterlagen aus früherer Zeit.

Die Einrichtung des „Schnuller“

Gewohnt wurde in einem oder 2 Zimmern mit einem Ofen oder Herd. Im Haus gab es

- ein WC in jedem Stockwerk

- eine Wasserstelle (Ausguß) im Gang in jedem Stockwerk

- eine kleine Holzhütte pro Mietpartei

- und es gab natürlich auch, wie es sich gehört, eine Ordnung für das Putzen von Gang und WC

Im Garten an der Nordgrenze existierte eine lange Hütte mit mindestens 8 einzelnen Abteilen für Holz und Kohlen, die 1988 abgerissen wurde.

Im hinteren Teil des Hauses waren der Stall für die kleine Landwirtschaft, bis dann 1960 die beiden Ochsen verkauft wurden. Danach gab’s noch eine Weile Geißen – das Heu musste aber nahe Maising und in Villengärten gemacht werden.

Im Garten standen dafür noch ein Heustadel und – ein Plumpsklo!

Karl Fürter – ein vielseitiger Patriot

Karl gehörte zu den alten Pöckinger Originalen. Er war Schuster für neue Schuhe (es gab auch einen Flickschuster), Tierarzthelfer, Fleischbeschauer, Bauer und Musikant. Zudem war Karl Fürter die Seele des Trachtenvereins. Er hatte 2 Töchter, Anni (verheiratete Schnitzler) und die Mathild. Letztere hätte, so erzählen Geschichten, das Talent zur Volkssängerin gehabt. Bis Anfang der 50er Jahre behielt Karl Fürter seine Landwirtschaft, dann gab er auf.

Karl Fürter war ein Sammler von Ehrenämtern. Er zählte 1908 zu den Gründern des Gebirgstrachtenerhaltungs-Vereins „D’Würmseer“, war Vorstand des Vereins, zudem Vorsitzender des Trachtengau-Verbandes II und saß im Gremium der Vereinigten bayerischen Trachtenverbände. In der Pöckinger Vereinswelt war der Fürter in nahezu allen Sparten vertreten: bei den Veteranen, im christlichen Arbeiterverein, bei der Feuerwehr und den Jungschützen. Recht seltsam war sein Amt als Spagemeister. Obwohl diese ehemalige Stammtischvereinigung mit dem seltsamen Namen, die beim „Postwirt“ tagte, heute fast vergessen ist, erinnern sich doch manche Pöckinger noch daran, dass der Fürter Karl, wenn das Bier reichlich geflossen war, seinen Untergebenen (Stammtischbrüdern) als kommandierender Spagemeister (Name nicht zu klären) allen möglichen Unfug befahl. Warum, das wussten freilich die wenigsten.

Karl Fürter war auch Musiker, kein Virtuose, aber ein Zitherspieler, der mit dem Postboten Josef Mayer an der Gitarre ein recht passables Duo bildete. Die beiden spielten jahrelang die Hintergrundmusik für viele Plattler- und Tanzproben.

Auf einer Tonband-Aufzeichnung aus den 60er Jahren ist Karl Fürters Verehrung für König Ludwig II. verewigt. Die Vorgänge um dessen Entmachtung und Tod stießen bei ihm auf unerbittliche Kritik. Für ihn war der König alles andere als ein Geisteskranker, er sei

„nur hypnotisiert von der Musik Richard Wagners gewesen, der ihn auch nur ausgenutzt habe“.

Kein gutes Haar ließ der Fürter auch an dem Minister Johann von Lutz, der in Pöcking gewohnt hatte. Der sei

„als Vorsitzender des bayerischen Ministerrates mitschuld an den Geschehnissen von 1886 gewesen, der habe alle Minister chloroformiert, der Saubazi, der schlechte“.

Königstreu und patriotisch blieb Karl Fürter bis zu seinem Tod am 22. April 1966. Er starb mit 85 Jahren. Zwanzig Fahnenabordnungen von Vereinen gaben ihm die letzte Ehre. Mit ihm wurde ein Stück Altpöcking zu Grabe getragen.

(L. Poelt)

Die Fürter Mathild – ein Frauenschicksal

In ihren letzten Lebensjahren gehörte Mathild Fürter, wie ihr Vater Karl, zu den Personen, die an das alte Pöcking, wie es einmal war, erinnerten. Die Mathild war Musikerin und Sängerin aus Passion, manch einer sah in ihr sogar eine Volkssängerin. Aber in den 30er, 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war auf dem Land eine Frauenkarriere als professionelle Alleinunterhalterin undenkbar. Dies war nur in der Stadt möglich. Die lebenslustige Mathild musste, so bestimmte es der Vater, daheim bleiben und in der kleinen Landwirtschaft und im Haus arbeiten. Sie durfte keinen Beruf erlernen. Sich gegen den Vater durchzusetzen, dafür fehlte ihr letztlich die Energie. Wenn es im Dorf Geburtstagsfeiern gab, dann holte man die Mathild zur musikalischen Umrahmung der Festlichkeit. Weniger bekannt im Dorf waren ihre Auftritte in Münchener Biergärten und Weinlokalen. Dort spielte sie ohne Lampenfieber ihr Repertoire: „Jetzt singen wir mit der Mathild!“ für eine Brotzeit und ein Trinkgeld spielte sie mit der Zither und sang kräftig dazu. Bis Anfang der 50er Jahre behielt Karl Fürter seine kleine Landwirtschaft, dann gab er aus Altersgründen auf. Für die Mathild war es jetzt freilich zu spät, einen richtigen Beruf zu lernen. Sie blieb dem Dorf noch längere Zeit als „Einsatzhelferin“ in Erinnerung. Wenn man nach einer Geburt oder einem Krankheitsfall jemanden auf dem Hof brauchte, dann wurde die Mathild für zwei, drei Wochen geholt. Das Schicksal der Mathild Fürter ist nur eines von vielen alleinstehenden Frauen in alten Dörfern. Von Persönlichkeiten, die anders waren, die deswegen oft Ziel von Spötteleien wurden und die dennoch nie den Mut fanden, der Enge der dörflichen Gemeinschaft zu entfliehen. Mathild Fürter starb 1994 mit 80 Jahren.

(L. Ott)