Vom Schulhaus zur Gemeindekanzlei

Sie stehen vor dem ersten Pöckinger Schulhaus – heute dient es als Gemeindekanzlei.

Von 1827 bis heute

- 1827 Bau eines Wohn- und Schulhauses mit Lehrerwohnung und Stall

(„ein hinlänglich geräumiges Schulzimmer nebst der gehörigen Wohnung für einen Schullehrer“) mit Stall - 1912 Umbau zu Wohnungen

Umzug der Schule in die Feldafinger Straße (heute Rathaus).

Links vom Eingang Schuhmacherwerkstatt, aus der Waschküche wurde die Milchsammelstelle - 1977 Eröffnung der Gemeindebücherei und des Sozialdienstes

Heute: Nutzung als Vereinsheim des Trachtenvereins und Büro der Asylbeauftragten (Erdgeschoss) und Wohnungen (im ersten Stock)

Schulgeschichte

Pöckings Schulgeschichte begann Ende des 17. Jahrhunderts unter recht primitiven Bedingungen im Wohnzimmer des „Schulmeister“-Hauses (Haus Nr.26). Als die staatlichen Strukturen nach 1806 im noch jungen Königreich Bayern neu organisiert wurden, baute man auch neue Schulen. Die alten Zustände, die ein Lokalschulinspektor 1821 noch beklagt hatte –

„in Pöcking unterrichtet ein 70-jähriger Meßner Lesen, Schreiben und Rechnen, kein gesprüfter Lehrer“

– sollten schnellstens der Vergangenheit angehören. 1826/27 wurde das erste Schulhaus erbaut, mit einem großen Klassenzimmer und einer geräumigen Lehrerwohnung. Später kam eine Strickschule hinzu. 1838 bekam Pöcking seinen ersten ausgebildeten Lehrer. Unterrichtet wurde im „Schulfond““ bis 1912, bis zum Umzug der Schule in das neue Gebäude an der Feldafingerstraße. Danach richtete die Gemeinde in der ehemaligen Schule Wohnungen ein. Ein Schuster (Johann Meier) zog ein; daneben in der ehemaligen Waschküche war bis 1929 die erste Milchsammelstelle der Pöckinger Bauern untergebracht. Von dort karrte Heinrich Kargus die Milch zum Bahnhof. 1938 baute man den „Schulfond“ zum 1. Rathaus von Pöcking um. Heute befindet sich dort der Sozialdienst der Gemeinde.

„Als sei hier noch tabula rasa“

Über die „geistige Constitution der Bevölkerung“ berichtete der Starnberger Pfarrer Johann Nepomuk Ginal an den Landgerichtsarzt Carl Ritter von Liprun wenig Schmeichelhaftes. Der Arzt hatte im Auftrag von König Max II. Untersuchungen im altern Bezirksamt Starnberg – zu dem auch Pöcking, Possenhofen. Ascherung und Maising gehörten – angestellt. Seine fundierten Beobachtungen und die Berichte seiner Autoren gingen 1861 als „Physikatsberichte“ nach München:

„Die bäuerliche Bevölkerung ist der Mehrzahl nach kalt und gleichgültig für Bildung und Schule. Die Kinder lernen nur so lange, als sie die Schule besuchen; nicht früher, denn sie wissen, wenn sie in die Schule kommen, in der Regel gar nichts.“

Auch kommentierte Pfarrer Pfarrer Ginal in einem Brief vom 9. August 1859 die Schüler:

„Es ist bei den meisten Kindern der Bauern und Tagelöhner alles geistige Vermögen und Denken so weit zurück, daß man sagen müßte, als sei hier tabula rasa (Zustand der Seele, in dem sie noch keine Eindrücke von außen empfangen und keine Vorstellungen entwickelt hat), wenn nicht eine Menge Unarten, Rohheiten und unbeugsamer Sinn erst zu überwältigen und bei manchen ein ganzer Urwald von bösen Angewohnungen auszurotten wäre. Die Schule muß alles thun, und sie muß es allein thun, weshalb nach Vollendung der Schulzeit die mühsam eingeprägten Kenntnisse bei vielen wieder verloren gehen, und Einige sogar, noch während sie die Feiertagsschule besuchen, das Lesen vergessen. So wenig Eifer und Hang zu höherer Ausbildung ist vorhanden, daß man öfter selbst die allergewöhnlichsten und nothwendigsten Kenntnisse verachtet und hintansetzt.“

Über die Sprengkraft seiner Untersuchungen war sich der Starnberger Geistliche wohl bewusst, denn sonst hätte er seinem Begleitbrief nicht noch folgenden Satz angehängt:

„Indessen ist das Ganze nur eine schnell hingeworfene Skizze, die auf große Nachsicht, besonders aber auf Verschwiegenheit rechnen muß.“

Die Sonntagsschule

Anfang des 19. Jahrhunderts (1802) wurde in Bayern die allgemeine Volks schulpflicht eingeführt. Mit mäßigem Erfolg, wie ein Gutachter im Auftrag von König Max II. 50 Jahre später feststellte.

Mit sieben Jahren begann der Schulunterricht in Lesen, Schreiben, den Grundrechnungsarten und Religion. Mit 13 Jahren kam die Berufsausbildung, die neben der Lehre auch den Besuch der Sonn- und Feiertagsschule mit sich brachte. Der Unterricht für die Sonntagsschüler wurde unmittelbar nach der Messe mit einer kurzen „Christenlehre“ durch den Pfarrer aufgenommen. Dann ging es zurück in die Schule, wo „der Lehrer Bader wie jeden Sonntag die Kenntnisse der Allgemeinbildung vertiefte. Es gab ein Lesebuch für Sonntagsschulen, in dem die Themen des Unterrichts breit gefächert behandelt waren: Über das häusliche Leben (Familie, Nahrung, Kleidung und Gesundheitspflege), über die Landwirtschaft, Staat und Gemeinde, Erdkunde, christliche und vaterländische Erzählungen und Gedichte. Und nach drei Jahren Sonntagsschule gab es ein Entlasszeugnis, das Ludwig Eppinger, Gütlerssohn zu Perchting (später nach Pöcking verheiratet) am 1. Mai 1894 überreicht bekam, mit den Noten:

„Schönschreiben genügend, Religion sehr gut, zu gut.“

(E. Patrunky)

Zeugnisse

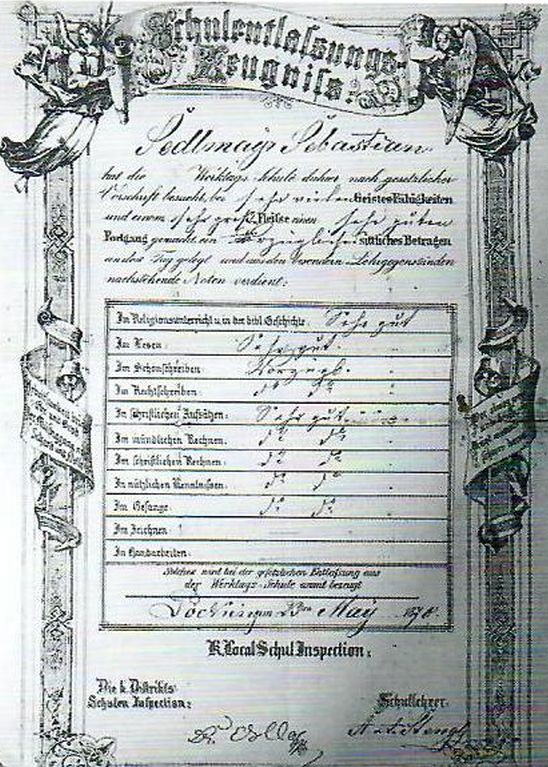

Und so sah es aus, wenn man im Jahre 1870 aus der Schule „entlassen“ wurde:

(Quelle: Gemeindearchiv, Buch „Milli und Sterz“)