Geschichte

- 1912 Neubau als Schulhaus

Es bot Platz für zwei Klassenzimmer mit jeweils vier Jahrgängen.

Im einen wurden die Klassen 1 – 4 unterrichtet, im zweiten die Klasse 5 – 8. - Bis 1938 war die im Erdgeschoss auch die Gemeindekanzlei untergebracht.

- Bis 1969 Nutzung als Schule

- 1970 – 1972 Nutzung als Sonderschule

- 1974 Umbau zum Rathaus

Einrichtung eines Probenraums für die Blaskapelle im 2. Dachgeschoss, die diesen bis 1992 nutzte

Eine „bigotte Heldin“

Mit recht seltsamen Unterrichtsmethoden begann für viele ABC-Schützen in den 30er Jahren der Ernst des Lebens. Ort des Geschehens war das 1912 erbaute neue Schulhaus in der Feldafingerstraße.

Heldin dieser Geschichte ist die Lehrerin Maria Demmel. Ein älteres bigottes Fräulein, das mit seiner Strenge und seinen absurden Lernmethoden manchem Schüler das kalte Grausen vor der Schule einimpfte.

Ganz im Gegensatz zu dem großzügigeren, leicht cholerischen Hauptlehrer Sebastian Brandstetter, der die 5. bis 8. Klassen der Volksschule betreute – mit dem wir uns weiter unten beschäftigen werden.

Ein ABC-Schütze, der an Ostern 1936 – damals begann das Schuljahr nicht im September, sondern an Ostern – eingeschult wurde, erinnert sich:

Unser Rechenunterricht begann mit Zündhölzern, natürlich ohne Köpfe. Damit lernten wir unsere ersten Zahlen. Ein Zündholz, „Pfahl“ genannt, stellte die „1“ dar, das „Dach“ mit zwei schrägen Hölzern die Zahl „2“. Der „Tisch“ mit zwei Füßen und Platte wurde zur „3“, vier Hölzchen, so angeordnet, dass es wie ein „Stuhl“ aussah, zur Zahl „4“ und die „5“ war ein Pultdach mit Boden und zwei Stelzen. „Futterhäuschen“ nannte Maria Demmel diese Zündholzkonstruktion der „5“. Mit den Begriffen wie „Tisch“ und „Dach“ wurde anfangs auch gerechnet, ganz ohne Zahlen. Die Rechenaufgabe „2 + 3“ wurde so gelöst: „Dach“ + „Tisch“ = „Futterhäuschen“ (5 Zündhölzer). Ging der Rechenvorgang dann über „5“ hinaus, wurden die Phantasienamen der Zahlen so aneinandergefügt, dass es nicht hieß: „2 + 4“ sind „6“, sondern „Dach“ + „Stuhl“ ergeben „Futterhäuschen“ + „Pfahl“. Für einen ABC Schützen von sechs Jahren war der Schulanfang schon hart genug, aber noch schwerer war für ihn zu verstehen, warum gerade ein „Futterhäuschen“ die „5“ sein sollte.

Noch absurder war die Lehrmethode Lesen. Das Fräulein Demmel versuchte uns die Buchstaben des Alphabets durch Handbewegungen beizubringen, durch Handzeichen, die bestimmte Dinge des Lebens darstellen. So deuteten zum Beispiel gespreizte Finger über der Stirn Eselsohren, damit das „E“ an. Ähnlich war es mit dem „U“, das wir mit der flachen Hand über dem Kopf anzeigten. Beim „B“ machten wir mit der rechten Hand eine Faust, für das „P“ zwei Fäuste. Beim Buchstaben „G“ mussten wir mit dem rechten Zeigefinger auf das Pult klopfen, beim „K“ mit beiden. Das Kreisen der rechten Hand imitierte das Schlagen einer Peitschenleine, also ein „L“, der waagerechte Finger unter dem Munde eine fliegende Feder, das „F“ und die flache Hand auf dem Magen deutete das „M“ an. So ging es das Alphabet von „A“ bis „Z“ rauf und runter mit den jeweiligen Handbewegungen. Lesen war für uns ein Gewirr von Gesten und Handbewegungen gegen Kopf und Oberkörper, eine Übung, die auch daheim als Hausaufgabe fleißig geübt werden musste. Dabei geschah es oft, dass Besucher der abendlichen Gastwirtschaft den ABC-Schützen beim „Lesen“ beobachteten und hinter vorgehaltener Hand besorgt fragten, ob das Büble nicht ganz richtig im Kopf sei. So war es wirklich und nichts ist dazu gemacht.

(L. Poelt)

Organist und Rechenkünstler

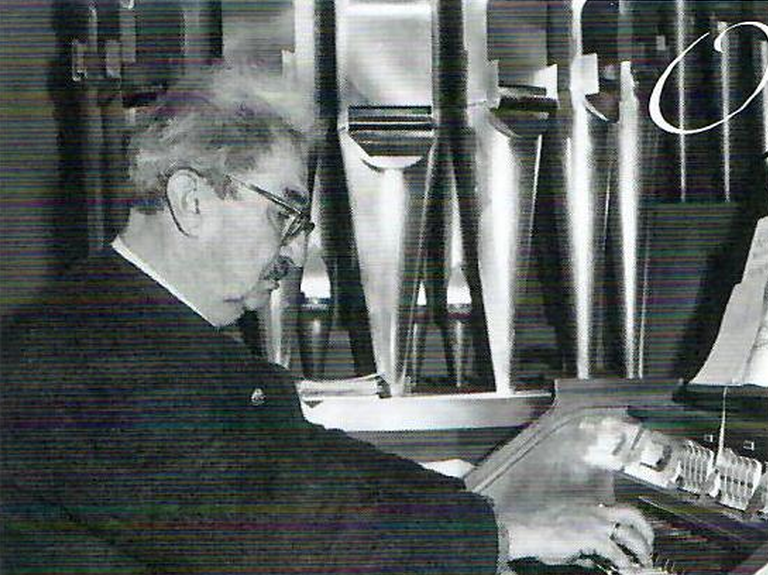

Ein Rückblick in die Pöckinger Volksschule vor 70 Jahren: Der Lehrer Sebastian Brandstetter betritt mit der Zeitung unterm Arm das Klassenzimmer. Wie jeden Tag landet der „Land- und Seebote“ mit einer schwungvollen Bewegung auf dem Pult eines Schülers, darauf folgt das obligatorische „oiso!“ Der Auserwählte – das war jeden Tag ein anderer – musste aus dem Blatt vorlesen, wer „maschkara“ gegangen, wer verstorben war. Handelte es sich um einen Pöckinger, so wusste der Lehrer Brandstetter, der auch Organist war, dass er bald bei der Beerdigung spielen musste. Nach den Toten kam die Tagespolitik. Erst danach wurde es ernst mit dem Unterricht.

Kopfrechnen war Brandstetters Steckenpferd. Das große 1×1 rauf und runter und Kettenrechnungen so schnell, dass die Köpfe der Kinder rauchten. Er sagte nur: rechnen muss man können und schnell zählen bis 60, denn das brauche man fürs Schafkopfen.

Die Rechenaufgaben für die höheren Klassen holte er sich aus den Büchern seiner Tochter Gretl, die Mathematik-Lehrerin am Gymnasium Tutzing war. Neben Rechnen unterrichtete der Brandstetter natürlich auch alle anderen Fächer. Bei ihm als Musikus stand natürlich auch das Singen hoch im Kurs. Wenn bei der Schulmesse der Gesang wieder einmal „schweinern“ klang, stürzte er am nächsten Morgen, kaum eingetreten, sofort ans Klavier, wenn dort der Klavierhocker nicht bereitstand, kniete er auf dem Boden, bis jemand den Hocker zurechtstellte, und dann wurde geübt. Nur die „Saubärn“ (die Buben, die nicht singen konnten) durften pausieren. Auf das Grüßen nach dem Unterricht legte er keinen Wert. „Lernt’s in der Zeit das 1×1, des is g’scheida“, meinte er.

Lehrer Sebastian Brandstetter war ein Mann vieler Talente: Er betrieb hinter dem Haus auch eine kleine Tabakplantage und versorgte ein Bienenvolk!